【ビデオプロセシング】音叉を測定

ビデオプロセシングオプションは撮影した映像を解析して振動を測定するMEscopeの新機能です。。

ビデオプロセシングにより、センサーを取り付けずに振動の測定ができます。通常のハイスピード撮影では、速い現象をゆっくりと再生することは可能ですが、小さな動きは小さいままです。しかし、ビデオプロセシングにより変位を大きく表示して“振動を見える化”することができます。

また、MEscopeの機能により、特定の周波数における変形の様子を表示することが可能。単に“見える化”するだけではなく現象をしっかりと捉えることが可能です。

今回は440Hzで振動する音叉を撮影し、ビデオプロセシングにより解析してみました。

【測定対象】音叉

測定対象は音楽用の音叉です。

楽器のチューニングや歌う際に音をとる場合に用いられ、440Hzで振動します。この音はハ長調で「ラ」の音に該当し、NHKの時報(00分を示す『ピ・ピ・ピ・ポーン』という音)の『ピ』の部分が440Hzだそうです。

机が音叉に共鳴している様子

ハイスピード撮影

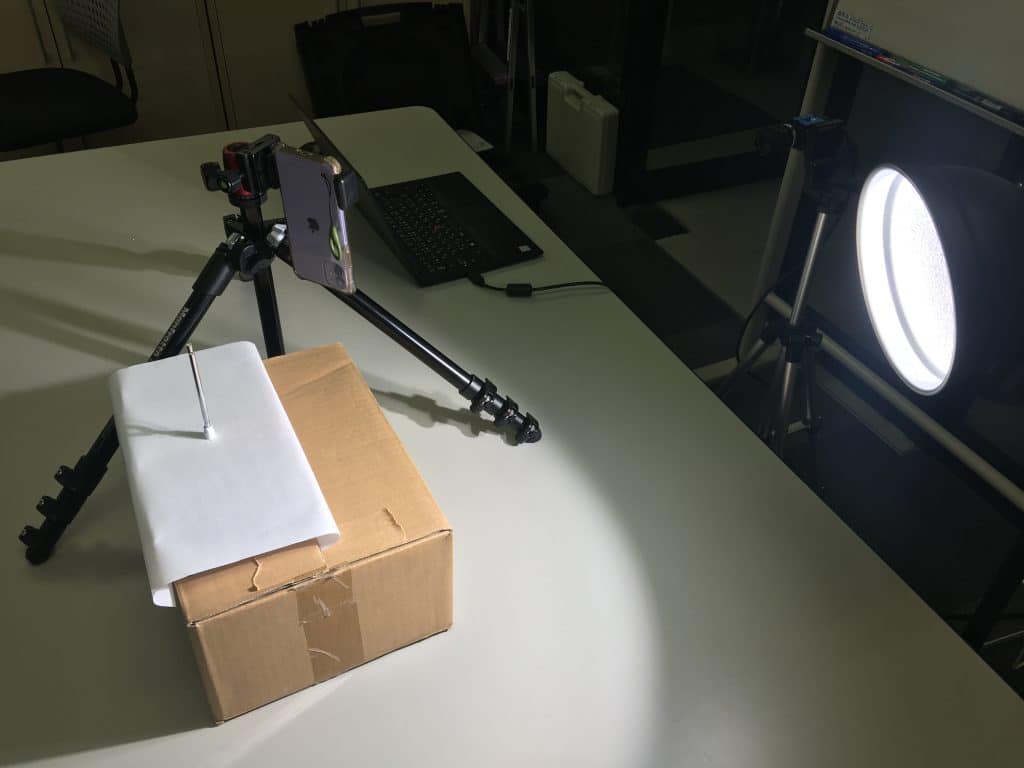

ハイスピードカメラで音叉の動きを撮影しました。1秒あたり1000フレームで撮影しています。

フリッカーと呼ばれる照明のちらつきの影響を避けるため、フリッカーのない照明で対象物を照らし、撮影しています。

下記が0.04倍速で再生したハイスピードカメラの映像ですが、叩いた後に全体が大きく動くだけでなく、先端が震えているような様子が見られます。

ビデオプロセシング

時刻暦アニメーション

上記の通りハイスピードカメラで撮影した映像をビデオプロセシングで解析しました。

ビデオプロセシングでの解析には、叩いてから2秒経過以降の映像を用いています。よって、全体の揺れはある程度収まっているはずです。しかし前述の共鳴している動画からも分かる通り、多少は減衰しているものの440Hzの振動はまだ保たれているはずです。

実際に解析を行った結果が以下の動画です。この動画は時間的変化の様子を表しています。ハイスピードカメラ映像に比べて振動が拡大して表示され、U字部分が振動している様子が分かります。

また、U字部分先端の1点([50]というラベルの付いている箇所)に着目しそのX方向(動画の横方向)の変位のグラフが右側にあります。このグラフを見ると、振動の幅が徐々に小さくなっており、振動の減衰の様子も捉えられていることが確認できます。

周波数領域アニメーション

今回対象とした音叉は単純な動きをするものですが、実際の対象となるものはより複雑な振動が生じています。しかし、ハイスピード撮影映像を解析するという流れは今回の測定と同様で、時刻暦アニメーションも周波数領域アニメーションも得ることが出来ます。また、場合によってはカラーマッピングで変位の大きな部分を示すことが有効な場合もあるかもしれません。

対象物によってはセンサーを取り付けることで動きに影響が生じる可能性もありますが、ビデオプロセシングの場合は映像を撮影するだけであり、そのような心配はありません。

ビデオプロセシングに関する更なる情報はご説明ページをご覧いただくか、カタログをご覧ください。

カタログをご覧いただけます

MEscope総合カタログや、ビデオプロセシングオプションのカタログをご覧いただくことが出来ます。カタログをご覧になりたい方は、下記フォームより入力いただきますと、ダウンロードサイトのURLがメールで届きます。